- Community Home

- >

- HPE Community, Japan

- >

- HPE Blog, Japan

- >

- SDS(Software Defined Storage)とは何か?「包丁」と「皮むき器」の関係!?

カテゴリ

Company

Local Language

フォーラム

ディスカッションボード

フォーラム

- Data Protection and Retention

- Entry Storage Systems

- Legacy

- Midrange and Enterprise Storage

- Storage Networking

- HPE Nimble Storage

ディスカッションボード

フォーラム

ディスカッションボード

ディスカッションボード

ディスカッションボード

フォーラム

ディスカッションボード

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

- BladeSystem Infrastructure and Application Solutions

- Appliance Servers

- Alpha Servers

- BackOffice Products

- Internet Products

- HPE 9000 and HPE e3000 Servers

- Networking

- Netservers

- Secure OS Software for Linux

- Server Management (Insight Manager 7)

- Windows Server 2003

- Operating System - Tru64 Unix

- ProLiant Deployment and Provisioning

- Linux-Based Community / Regional

- Microsoft System Center Integration

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

Discussion Boards

フォーラム

ブログ

SDS(Software Defined Storage)とは何か?「包丁」と「皮むき器」の関係!?

SDS(Software Defined Storage)という言葉をお聞きになられたことはありますでしょうか。名前の通り、Storageの一種で、データをため込む装置、という意味ではこれまでのストレージと同じ役割を果たします。

しかし、従来のストレージを「包丁」だとすると、SDSは「専用皮むき器」です。

果物や野菜など、どんなものでも包丁一本あれば、どんなものでも皮は向けます。

しかし、例えばパイナップル専用の皮むき器や、トマトの皮むき器などがあれば、包丁よりも早くカンタンにむくことができます。

SDSは、従来のストレージと比較して、「ファイルサーバー」「オブジェクトストレージ」「バックアップサーバー」などといった、ある特定の用途に特化したストレージなのです。

ある決まった用途では、従来のストレージを利用するより簡単に高性能なシステムが、低コストで実現できるというわけです。

様々な用途を想定し、現在様々な会社がこのSDS製品を発表しており、日本国内でも市場は急速に拡大しています。一足早く国内ではHCIが流行していますが、実はHCIも「仮想化環境のストレージ」に特化したSDSなのです。

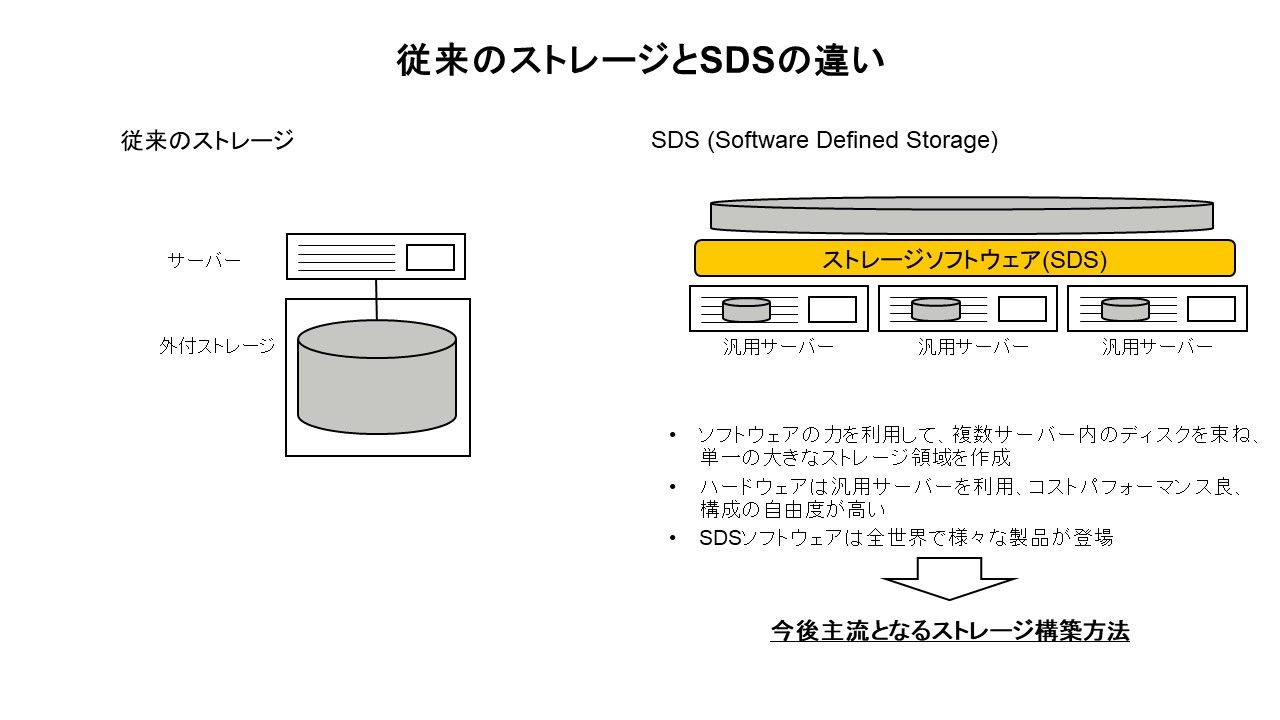

では、もう少し技術の面からSDSと従来のストレージの違いを見てみましょう。

下記の図をご覧ください。従来のストレージとSDSの構築方法の違いを示しています。

従来はサーバーにストレージの筐体を接続して利用するタイプが一般的でした。

しかし、SDSは、外付けの筐体を利用せず、サーバーのおなかの中に入っているディスクを利用します。おなかにディスクを抱えたサーバーを複数台用意し、その上で特殊なソフトウェアを動作させて大きな一つのストレージ領域を作り出します。

どのSDS製品も基本はこのようなつくりになっています。

ここで動作させるソフトウェアが変わることにより様々な用途特化型のストレージを提供できるということになります。

そして、こういったアーキテクチャだからこそできるメリットをご説明したいと思います。

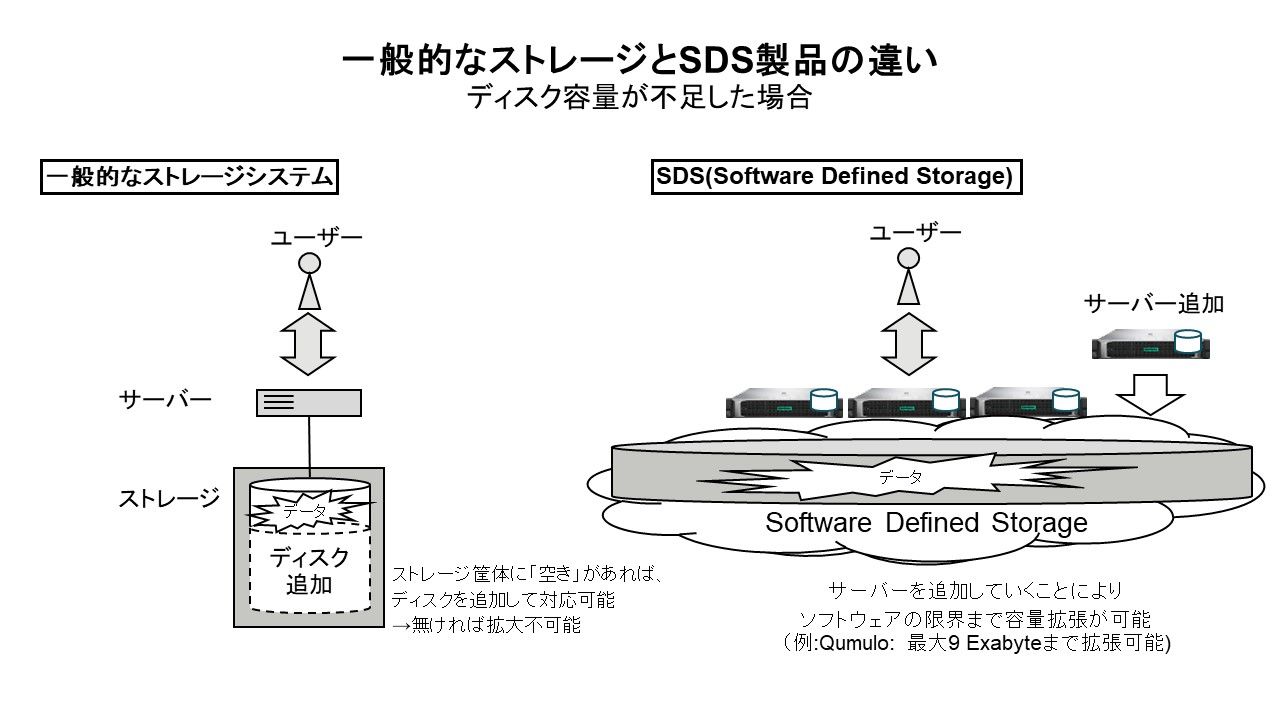

1.無限に広げられるストレージ領域

従来のストレージの場合、もしも保存容量が不足した場合、ストレージ筐体に空きスロットがある場合はそこにディスクを追加すれば拡張可能ですが、空きスロットがない場合は基本的に拡張不可能であり、筐体をもっと大きいものに交換する必要があります。(フォークリフトアップグレードなどと言われます)

それに対してSDSは、サーバーを追加していくだけでストレージ容量が拡張可能で、ほぼ無限と言えるところまで容量拡張が可能となっています。

現在、ファイルサーバーは1PB(=1000TB)級の案件なども多く発生しており、数年の利用ですぐに容量不足に陥る案件も出てきています。長く利用できるシステムを構築するためにはこういった拡張性は重要な要素です。

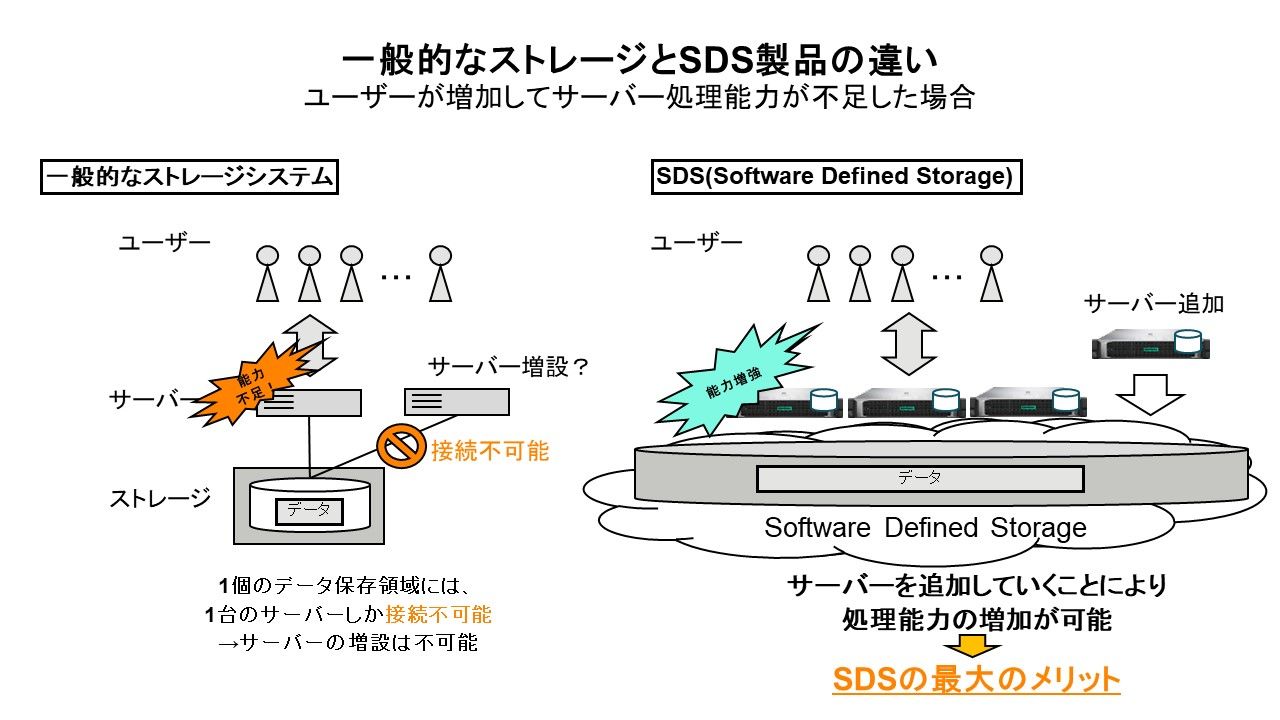

2.処理能力の増強が可能

容量のひっ迫と並んで多くのお客様が頭を抱えているのが、ストレージの処理能力の増強です。例えばファイルサーバーを利用している社員数が激増。容量は足りているけれども、アクセス速度が遅くなって困っている。

実は残念ながら従来のストレージだとこの問題は解決が難しいのです。

サーバーを増強すればよさそうに思えますが、外付けタイプのストレージでは同じディスク領域を複数のサーバーに接続することはできないのです。(データの整合性に問題が発生するため)

じゃあ、新しく入った社員はどうするのか?もうこうなってしまうと、新入社員用に全く別のファイルサーバーを立てるしかなくなってしまいます。データ置き場が複数にわかれてしまい、管理も非常に複雑になってしまいます。

SDSの場合は、サーバーを追加していくことでストレージの容量だけでなく、処理能力もアップします。これにより、社員数が増えてもしっかりと性能を向上させることが可能になります。

まさにここまで書くと、「え、これってクラウドと同じ考えなのでは?」と思われるかもしれません。その通りです。SDSはもともとクラウドで利用されていたスケールアウトの技術がベースになっています。必要な分だけスモールスタート、そして、容量も性能も、足りなくなったらすぐに追加。

このような柔軟性が世界中のお客様に認められ、SDS市場は急速に拡大をしているのです。

ご興味がある方はぜひ、下記ページをご覧いただければと思います。

ファイルストレージ/オブジェクトストレージ

- ブログへ戻る

- より新しい記事

- より古い記事

- kkuma 場所: HPE Linux技術情報サイトの歩き方~CentOS代替ディストビューション情報について~

- 土井康裕 場所: 篠田の虎の巻「PostgreSQL 15 GA 新機能検証結果」公開!

- MiwaTateoka 場所: Windows Server 2019のCertificate of Authenticity (C...

- 今更感 場所: 【連載】導入前のアドバイス – アレイコントローラー

- OEMer 場所: タイトル: HPE OEM Windows Serverのライセンスに関する質問にすべて回答しましょ...

- いわぶちのりこ 場所: 【連載】次世代ハイパーコンバージド「HPE SimpliVity」を取り巻くエコシステム ー 第3回...

- Yoshimi 場所: ジェフェリー・ムーア氏からのメッセージ - 未訳の新著 "Zone To Win" を解説! (2)...

- Yoshimi 場所: ジェフェリー・ムーア氏からのメッセージ - 未訳の新著 "Zone To Win" を解説! (...

- 三宅祐典 場所: 「HPE Synergy」 発表! ~ (3) この形・・・ ブレードサーバー??